こんにちは。うまいもん特派員・北陸担当のつぐまたかこです。

北陸も連日の猛暑が続いています。

「熱々」「たら汁」と書くだけで、じんわり汗が出てきそうなのですが

これが富山の朝日町では、夏の風物詩なのです。

見るだけでも汗ばむかもしれませんが、ぜひご一読ください。

標高3000メートル級の朝日岳や白馬岳を背に美しい海岸が広がる、富山県朝日町の宮崎地区。この海岸は「日本の渚百選」「快水浴場百選」に選ばれる美しい砂利浜「ヒスイ海岸」です。名前の通り、緑色の宝石・ヒスイが採れます。素人でもよーく目を見開いて探せば小さなヒスイを拾うことができます。

海岸沿いの道路は「たら汁街道」と呼ばれ、たら汁を提供する飲食店や民宿が並んでいます。たら汁メインのお店が並ぶのは、富山県でもこのあたりだけ。地元の人たちによると、「海水浴のあとはたら汁」が夏の定番だそう。タラといえば、冬が旬だと思っていたのですが、朝日町のたら汁は、初夏から夏にかけて獲れるスケソウダラを使います。

昭和30年〜40年代、この地域はタラ(スケソウダラ)漁が盛んで、採れたものを浜で一本焼きにしたり、干しダラにしたりしたものを籠に入れて市街地や山の集落に売り歩いていたそうです。

たら汁は、この地域の漁師料理として受け継がれてきました。早朝に漁に出た船が昼頃戻ってくるので、その時間に合わせて漁師のお母さんたちが流木で大鍋を沸かし、獲れたてのタラを浜で捌いて鍋に放り込んで作っていたものが今に伝わっているそうです。朝に出た船が昼に帰ってくるということは、鮮度も申し分なさそうですね。

そのたら汁の作り方を、地元のお母さんたちに教わりに行きました。

タラは皮一枚残して輪切りにします。皮を残して繋げることで、大鍋の中でやわらかいタラの身がバラバラになるのを防いでいます。また、繋がっていた皮が縮んで切れるのが、できあがりの目安になっています。

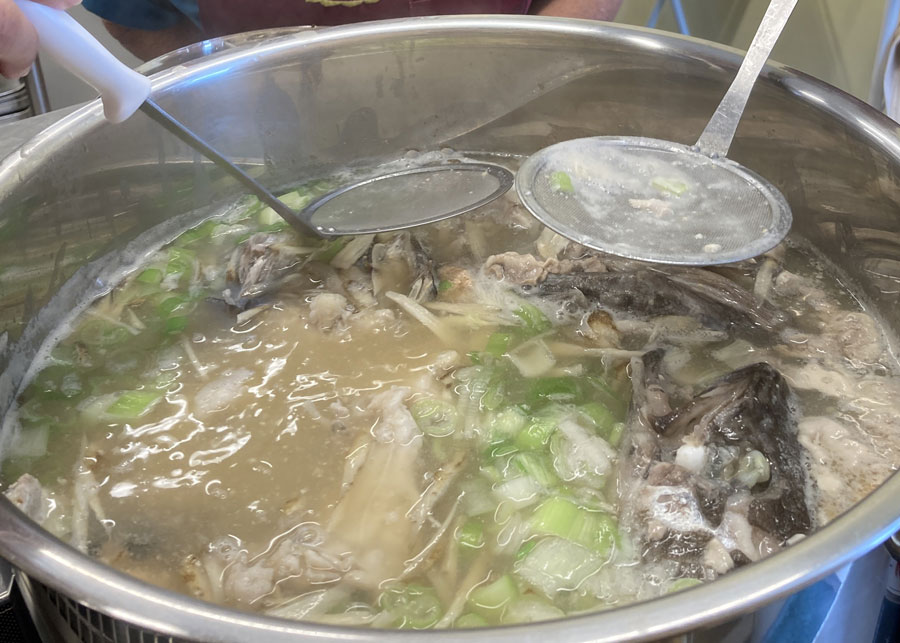

大きな鍋に水と野菜を入れて煮立てます。出汁は使いません。もともと浜で調理していたものですからね。お母さんたちによると「ゴボウと葱は必ず入れんとね」とのこと。必須だそうです。煮立ったら、先ほどの繋がったままのタラを投入。取り出していた肝や真子、白子も水で洗って入れちゃいます。出汁は不要ですね、これは。そして味付けは味噌だけ。お母さんたちのイチオシは、隣の魚津の米つぶ味噌。山澤の「越中黄金味噌」でした。

皮が縮んで身が分かれたら食べ頃です。

タラのうま味にちょっと甘めの米味噌。お母さんたちの言葉通り、ゴボウがことのほか合います。今では見かけなくなったけれど、当時は浜で漁師の方たちが車座になって食べていたそうです。これは漁のあとの疲れた身体に染み渡ったに違いありません。疲れていないわたしの身体にも染み渡りました。

海水浴シーズン真っ盛りの今、たら汁街道は、たら汁を食べに来る人たちで賑わっています。